Центральная городская библиотека

им.В.В. Верещагина Краеведческий отдел

им.В.В. Верещагина Краеведческий отдел

8 (8202) 57-35-95

2017-05-16 11:06

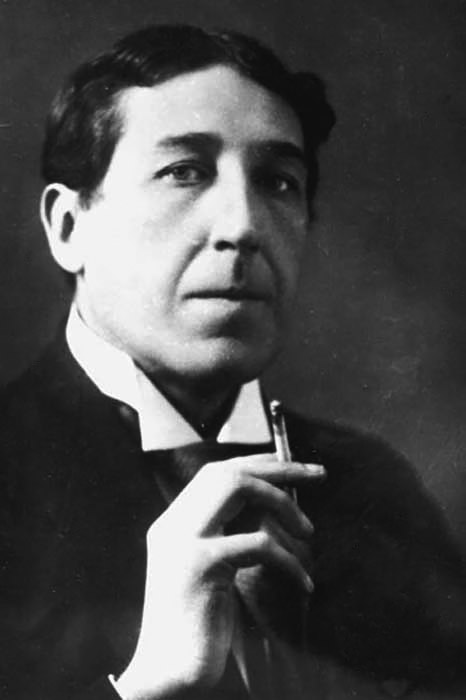

2017-05-16 11:0616 мая (4-го по ст.ст.) 1887 года в Петербурге родился Игорь Васильевич Лотарев, более известный как русский поэт Игорь Северянин.

Отец его – Василий Петрович Лотарев – был выходцем из владимирских мещан, получившим хорошее образование (военный инженер), прекрасно владевший немецким языком.

Мать – Наталья Степановна – принадлежала к старинному роду курских дворян Шеншиных, состояла в дальнем родстве с Афанасием Фетом.

После некой семейной драмы (в 1896 году) родители Игоря расстались, и Василий Петрович, взяв сына, уехал из Петербурга к своей сестре Елизавете Петровне Журовой, жившей в Череповецком уезде Новгородской губернии. Елизавета Петровна была владелицей картонной фабрики и земельных угодий на берегах реки Андоги.

В своей автобиографии Игорь-Северянин писал: «Образование получил в Череповецком реальном училище. Лучшее воспоминание – директор кн. Б. А. Тенишев, добрый, веселый, остроумный».

«О, Вы – единственный директор,/ Похожий на ученика!» - восклицал он в посвящении князю Б. А. Тенишеву.

Стихи Игорь начал писать с восьми лет; первое его стихотворение, появившееся в печати, - «Гибель Рюрика». Оно было опубликовано в журнале для солдат и нижних чинов «Досуг и дело» в 1905 году.

В 1910 Северянин читал свои произведения в Ясной Поляне. Льву Толстому они категорически не понравились, особенно возмутили его такие строки: «Вонзите штопор в упругость пробки, - / И взоры женщин не будут робки!../ Да, взоры женщин не будут робки,/ И к знойной страсти завьются тропки».

Газетчики тут же разнесли весть о том, как корифей русской литературы воспринял творчество новоявленного поэта, и тем самым … сделали имя Игоря Северянина известным на всю страну. Журналы печатали его стихи, а поэта стали приглашать на литературные вечера.

Пик его славы – 1918 год, когда на поэтическом вечере, состоявшемся 27 февраля в зале московского Политехнического музея, Игорь-Северянин был провозглашен королем поэтов (Владимир Маяковский стал вторым, Константин Бальмонт – третьим).

«Отныне плащ мой фиолетов,/ Берета бархат в серебре:/ Я избран королем поэтов/ На зависть нудной мошкаре», - писал он об этом событии.

Своими учителями Северянин считал Мирру Лохвицкую (ее называли русской Сапфо) и Константина Фофанова, с которым поэт познакомился в 1907 году. Игорь-Северянин очень высоко ценил творчество Фофанова.

«Возьмите «Фофанова» в руки/ И с ним идите в вешний сад./ Томленье ваше, скуку, муки/ Его напевы исцелят./ Себя самих не понимая,/ Вы вдруг заискритесь, как Мумм./ Под «Майский шум» поэта мая/ И под зеленый майский шум,/ Пропев неряшливые строки,/ Где упоителен шаблон,/ Поймете сумерек намеки/ И все, чем так чарует он./ Не будьте ж к мигу близоруки, -/ Весна и солнце отблестят!/ Берите «Фофанова» в руки/ И с ним бегите в вешний сад!» («Поэза о Фофанове»)

Поэза – это не жанр, а указание на особую форму исполнения; нечто среднее между чтением и пением.

Да, поэзия Северянина необыкновенно музыкальна, и на его стихи написано множество романсов: «Это было у моря», «В шумном платье муаровом», «Классические розы», «Оправдаешь ли ты» и другие.

В 1918 году, в период наивысшего расцвета своей славы, Северянин уехал в дачное местечко Тойла, в Эстонию, и там остался до конца жизни: советская власть в Эстонии была свергнута, и границу перекрыли. Вернуться в Россию поэт не смог, и быстро померкла слава короля поэтов. Но стихи его от этого хуже не стали, наоборот, исчезла манерность, искусственные словообразования и, как писала одна из болгарских газет в 1930 году, в Северянине стало выделяться «то, что самоценно в каждом художнике – его своеобразное и значительное дарование…»

Среди поздней лирики Игоря-Северянина – настоящие шедевры: «Запевка», «Моя Россия», «Классические розы» и другие.

«О России петь – что стремиться в храм/ По лесным горам, полевым коврам…/ О России петь – что весну встречать,/ Что невесту ждать, что утешить мать…/ О России петь – что тоску забыть,/ Что Любовь любить, что бессмертным быть!» («Запевка»)

Из этих строк видно, как много значила для поэта утраченная Родина, куда ему так и не довелось вернуться. Он скончался 22 декабря 1941 года в Таллине. В этом городе покоится его прах…