Центральная городская библиотека

им.В.В. Верещагина Краеведческий отдел

им.В.В. Верещагина Краеведческий отдел

8 (8202) 57-35-95

2025-09-23

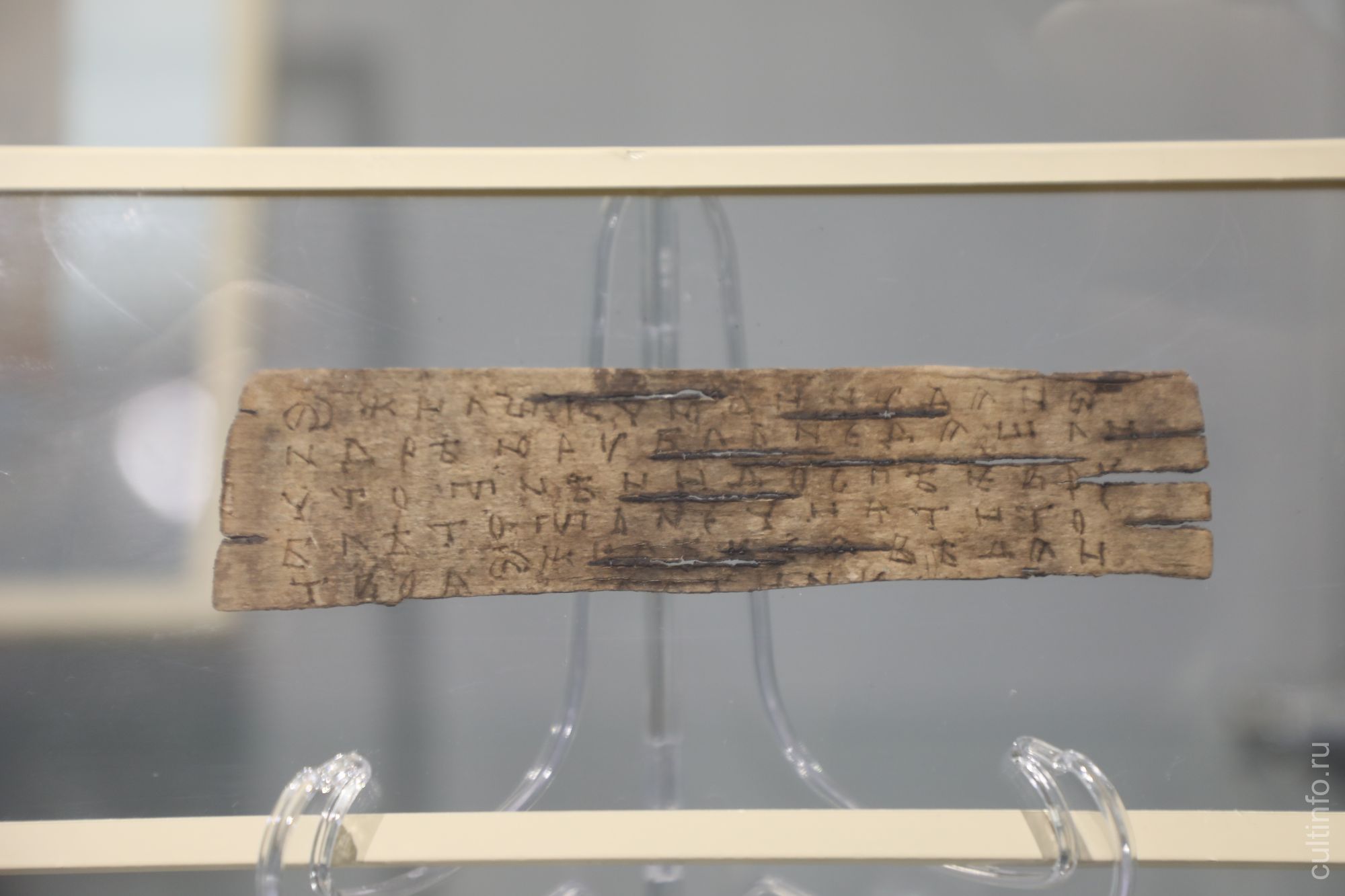

2025-09-23Выставка «Великий Новгород. Берестяные грамоты» открылась в Мастерской Татьяны Чистяковой в Вологде. В двух залах разместили 370 экспонатов X-XV веков из коллекции Новгородского государственного объединённого музея-заповедника.

«Это выставка-путешественница. Она существует уже несколько лет и посетила самые отдалённые точки России: Калининград, Владивосток, Хабаровск, Азов и не только. И обязательно должна побывать на Вологодчине, поскольку это исконно новгородские земли, как мы говорим. Ещё в XIX веке уезды Кирилловский, Белозерский, Череповецкий входили в Новгородскую губернию. А в Средневековье, когда новгородские земли простирались до Белого моря, здесь новгородцы были не только частыми гостями, но и оставались жить, основывали поселения, создавали семьи и оставляли свой след в истории нашего государства. Главная идея выставки – показать тех людей, о которых никто бы не вспомнил, если бы не уникальный новгородский культурный слой, где сохраняется береста, и не труд специалистов. На выставке представлена 21 берестяная грамота. В наших фондах количество их приближается к 1000. И на этом история не заканчивается: на прошлой неделе в Новгороде была найдена 1265-я по счету грамота», – рассказала заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной работе Новгородского музея-заповедника Олеся Рудь.

Выставка делится на тематические блоки, и за каждым из них стоит человек, чьи послания на бересте выставлены в витрине. Это и известный почти каждому школьнику по учебникам истории мальчик Онфим – современник Александра Невского. Маленький новгородец – автор 12 найденных берестяных грамот и рисунков. На момент их написания ему было около 6-7 лет – возраст, когда в Древней Руси отдавали учиться. В грамотах можно увидеть слоговую азбуку, арифметическую задачку, а также рисунки воинов и животных. На выставке представлены реплики грамот Онфима. Сопровождает их комплекс детских вещей: обувь, игрушечные мечи, кожаные мячики, бабки, погремушки, писанки и резные фигурки.

В другой грамоте новгородка Нежка ругает братьев Нежату и Завида за то, что те не исполнили ее просьбу: не отдали на перековку ее височные подвески и кольца. В послании используются саркастические выражения. Специалисты отмечают, что написано оно не писалом, а чем-то острым вроде булавки или иголки – тем, что в порыве гнева под руку попалось. «В Новгороде существует довольно большой комплекс женских грамот, что говорит о высокой культуре. Жительница Новгорода в отличие от своей европейской современницы обладала большим спектром прав: она не сидела за рукоделием, запертая в светлице, она могла решать торговые вопросы, вести дела, когда муж был в отъезде. Могла получать наследство, им распоряжаться», – отмечает Олеся Рудь.

Аксессуары и детали новгородского средневекового женского костюма также демонстрируются на выставке. Среди них – стеклянные браслеты, привески, кольца. В серых рубищах новгородцы не ходили – яркие шерстяные ткани привозили из Западной Европы, но за столько лет нахождения в земле цвета они не сохранили. Кожаная обувь украшалась вышивкой, тиснением, перфорацией.

Еще одним героем выставки стал иконописец Олисей Гречин. Считается, что он расписывал Пречистенскую церковь на воротах Новгородского кремля и, возможно, руководил росписью церкви Спаса Преображения на Нередице. Сын новгородского боярина Олисей учился иконописи в Византии, поэтому и получил прозвище Гречин. Художник был не чужд политике и выступал представителем князя в сместном суде. А в преклонном возрасте стал игуменом одного из самых богатых монастырей в новгородских землях – Юрьевского монастыря, где находится древний Георгиевский собор. На месте новгородской усадьбы Олисея Гречина археологи обнаружили заготовки иконок, фрагменты окладов, инвентарь художника: остатки разных красок и минералов, специальные керамические чашечки, в том числе амфору, в которой привозили оливковое масло (используя его и янтарь, варили олифу, которой покрывали иконы). В берестяных грамотах, адресованных Олисею, присутствуют описания икон от заказчиков.

Дополняют христианский раздел и предметы, рассказывающие о других верованиях.

«Православие пришло в Новгород уже в конце Х века, но вплоть до XIV века оно сосуществовало с языческими верованиями – иногда не в борьбе, а в гармонии. На одной привеске встречаются медвежий клык и православный крест, а на так называемом змеевике с одной стороны могло изображаться распятие, а с другой – голова горгоны Медузы, от которой идут в разные стороны 12 змей», – пояснила Олеся Рудь.

В витринах нательные иконы и крестики соседствуют с антропоморфными навершиями, медвежьими и кабаньими клыками и привесками в виде топориков (символ силы), ложек (символ богатства, благополучия). Есть и сохранившийся на бересте черновик проповеди священника, осуждающего проявления язычества.

Также на выставке показаны предметы, связанные с торговлей – счетная бирка, кошельки и др.

Берестяные грамоты Великого Новгорода можно увидеть до 10 октября по адресу: Вологда, ул. Козленская, 4. Вход по билету.

Информация и фото с сайта: cultinfo.ru